射の運行イメージを持って練習すれば的中率も上がる?!

弓道の射の全体の運行イメージを理解していますか?

馬手の動きでも説明しましたが、腕の動きは腕を伸ばしていくようになりますね。高さは水平線と腕の角度が45度くらいです。

ここから弓手も馬手も開いていき、最終的には「大の字」を体で作るイメージです。

そして打ち起こし、引き分けと続いて行きますが、引き分けは、親指に弦が引っ掛かっているので、手首と肘の関節が曲がるだけ、その後に会、離れというようになります。

これが全体的な射の運行イメージです。

また、矢をもっとどうなるかというと、取り懸けに近い状態で、右手の手のひらの中心あたりに筈を当てます。

矢の下に親指を入れ、取り懸けと同じように人差し指で矢を押さえておきます。

弓手のほうは、手の内のこぶしの上に矢を乗せておきます。

この状態で打ち起こしていきますが、このときに注意すべき点は、弓手のこぶしよりも馬手(妻手)のこぶしの方が半個分ほど高くなることです。

両方を同じ高さにしてしまうと、矢が上を向くようになってしまうからです。

ここから引き分けですね。大三への移行は手の内が回転していくので、打ちこした状態から、弓手のこぶしを手の内を回転させて平行移動させるイメージです。

その際は、弓手の動きに馬手(妻手)がついていきます。この大三での的と腕が重なった見える第二の狙いから会で第四の狙いまで弓手を押し開いていきます。

この弓手の動きに対して、矢は床と平行になるように引いていきます。

弓の弦が胸に当たることを胸弦と言いますが、胸弦と矢が頬につく頬付けでの。理想は口割です。(口の高さ)

この状態が会で、自分の八束いっぱいに引きこんだ状態になり、会の構成は五重十文字です。

弓道では、ご存知のように基本となる縦横の十文字を特に重要視しており、さらに、射の運行に伴って五重十文字を構成し、これが総合的に働くことを射の基本としています。

1本の矢を発射することは一連の動作ですが、一つひとつの動作は動作は独立しているのはなく、流れとして捉えることが重要だと私は思っています。

そして、終始関連しあっている動作を、8項目に分けて射法八節として説明しているわけで、弓道の射術を学ぶ上での基礎となるものなので、初心者はもちろんですが、中上級者であっても、基本を理解して修練し続けることが大切でしょう。

そうしたことから、射の運行イメージを理解することは弓道の上達、しいては的中に直結していくと考えます。

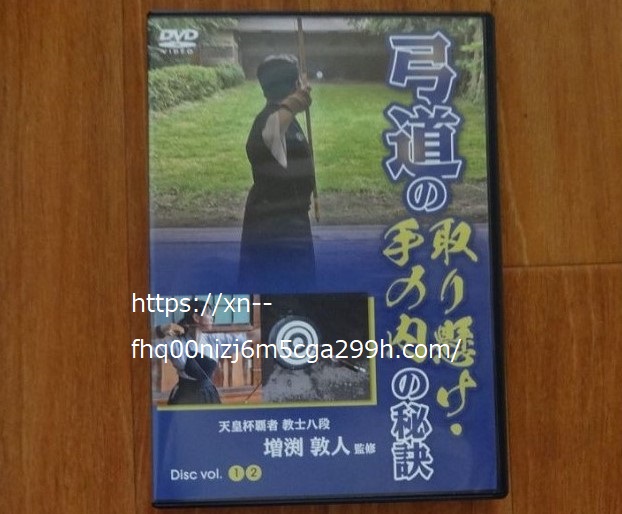

待望の中級者向け!弓道DVDがリリース!

関連ページ

- 足踏みのコツ

- 胴造りのコツ

- 弓構えの留意点

- 取懸けの手順

- 手の内の作り方

- 物見の手順

- 打ち起こしの高さ(角度)と手順

- 引き分けと大三の留意点

- 会の構成の留意点

- 離れのコツ

- 残心の重要性

- 早気の直し方

- 弓道の練習で出来るマメ

- 大三以降の引き分けのコツ

- 狙いのつけ方(的付け)

- もたれを克服するには?

- 口割りが低くなってしまう

- 平付けを改善するには?

- 顔向けの不正

- 顔を打つ

- もたれの技術的要因

- 胴造りの重要性について

- 詰め合いと伸び合いとは?

- 羽引きと円相の構え

- 弓道の押手について

- 会の意識とは?

- 引き分けができない

- 利き目の調べ方

- 大三から引き分けの留意点

- 弓構えで人差し指に力が入りすぎる

- 取り懸けのやり方と矢の位置

- 取り懸けの親指と弦の位置

- ゆがけの使い方の押さえてきたいポイントとは?

- 良い射のイメージを持つことが上達の近道

- 手の内の射癖!大三で崩れるのは?

- 会で射癖を生じさせない意識するポイント

- 打ち起こしの射癖!意識する感覚とは?

- 物見の射癖!狙いの見え方も変わってくる

- 引き分けの射癖!会に入る前のチェツクポイントとは?

- 離れの馬手について!理想は自然に見えること

- 引き尺がとれない、足りない

- 離れでのひねりの力について

- 弓道の大会で緊張・あがりはなぜ起こる

- 中押しのポイントとは?上手くできないなら、、、

- 行射動作とその確認には時間が必要?!早気の解決を困難にしているものとは?

- 残心の形!意識するポイントとは?

- 的の見方と弓手の動きの関係!的中率を上げる狙いのつけ方とは?

- 離れ(狙い)の悪癖の直し方

- 肩や肩甲骨の動きについて!肩が上がる矯正法とは?

- 上級者を目指すなら守破離を旨としよう

- 取り懸けに違和感があるならゆがけの中の指に注目しょう

- 弓手の手の内と弓!注意点と押さえておくべきポイントとは?

- 【何秒必要?】会は考えることではない!体の感覚でイメージしよう!

- 口割りが低い!直し方と練習法とは?