上級者を目指すなら守破離を旨としよう

私が常々意識している教えに守破離があります。

守破離とは、修行の順序(段階)を説いた教えで、室町時代に能役者(能作者)だった世阿弥(ぜあみ)によるものです。

簡単に言えば、「守」で基本の流儀を習い、「破」で他流も学び、「離」で独自性を出すという教えです。

弓道をしている初心者はもちろん中級者も、上級者を目指すなら守破離を旨とするといいかと思います。

考えてみれば弓道教本には上級者になるための方法は書かれておらず、基本を習得したしたうえで自分なりの独自性を確立するかで、どこまで弓道が上達するかが決まるのではないかと私は思っています。

もちろん、弓道教本に記された基本的な知識の理解は、効率的な上達には不可欠でしょう。

しかし、それだけを勉強しても、そこには独自性は全く存在しません。

独自性と言っても、基本から外れたことをやるという意味ではなく、自分なりに稽古に工夫をしたり、コツや的中させる意識するポイントを掴むこと。

弓道が他のスポーツと違うのは自分自身との戦いであり、自分で考えて臨まなくてはなりません。

他者か学ぶことは絶対に必要ですが、稽古だったり経験を積み重ねて自らも前向きに考える癖を付けることを心がけることも大切です。

そして、上達できる人と、上達できない人を比べてみると、上達する人は感性を目いっぱい使って動作をしているように感じます。

何か決断しなければいけない場面では、その感性を頼りに決断をしている。

実際、良く感覚を研ぎ澄ませとか言われまずが、感覚をとぎすます習慣が、上達を加速させるのではと思います。

五感のうちある程度のレベルに達するまで感性の主役となるのが視覚です。

そして、脳に入ってくる情報をキャッチして、最終的にはあらゆる五感を働かせる習慣が、結果、的中もアップし勝利に貢献してくれるはず。

今より弓道が上達するには、ときには付け加えることをやめて、無駄なものを排除を真剣に考えてみるのもいいかもしれません。(シンプルイズベスト)

そう言った意味でも、上級者を目指すなら守破離を旨とし、感性を磨いていくようにすると良いかと思います。

なお、この感性は場数を踏むことで鍛えられていくという側面もあるので、実績のある上級者(指導者)が何を意識して、どのように取り組んでいるのかを知ることは、初心者や中級者が効率良く上達するための近道になるはずです。

特に素直な人は0が1になったら一番の近道で大事なことがつかめる気がします。

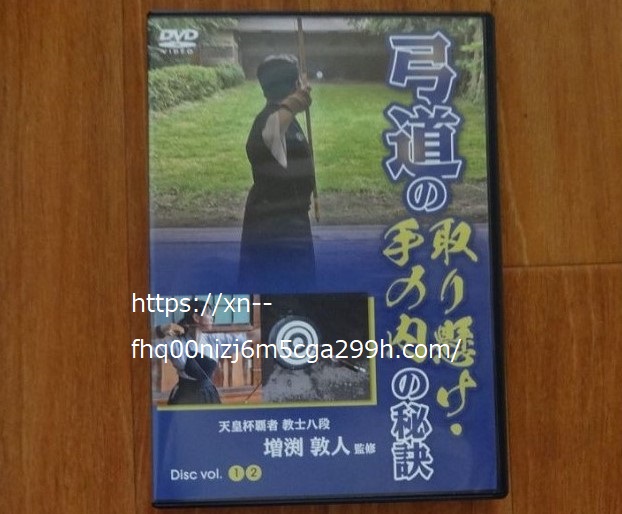

待望の中級者向け!弓道DVDがリリース!

関連ページ

- 足踏みのコツ

- 胴造りのコツ

- 弓構えの留意点

- 取懸けの手順

- 手の内の作り方

- 物見の手順

- 打ち起こしの高さ(角度)と手順

- 引き分けと大三の留意点

- 会の構成の留意点

- 離れのコツ

- 残心の重要性

- 早気の直し方

- 弓道の練習で出来るマメ

- 大三以降の引き分けのコツ

- 狙いのつけ方(的付け)

- もたれを克服するには?

- 口割りが低くなってしまう

- 平付けを改善するには?

- 顔向けの不正

- 顔を打つ

- もたれの技術的要因

- 胴造りの重要性について

- 詰め合いと伸び合いとは?

- 羽引きと円相の構え

- 弓道の押手について

- 会の意識とは?

- 引き分けができない

- 利き目の調べ方

- 大三から引き分けの留意点

- 弓構えで人差し指に力が入りすぎる

- 取り懸けのやり方と矢の位置

- 取り懸けの親指と弦の位置

- ゆがけの使い方の押さえてきたいポイントとは?

- 良い射のイメージを持つことが上達の近道

- 手の内の射癖!大三で崩れるのは?

- 会で射癖を生じさせない意識するポイント

- 打ち起こしの射癖!意識する感覚とは?

- 物見の射癖!狙いの見え方も変わってくる

- 引き分けの射癖!会に入る前のチェツクポイントとは?

- 離れの馬手について!理想は自然に見えること

- 引き尺がとれない、足りない

- 離れでのひねりの力について

- 弓道の大会で緊張・あがりはなぜ起こる

- 中押しのポイントとは?上手くできないなら、、、

- 行射動作とその確認には時間が必要?!早気の解決を困難にしているものとは?

- 残心の形!意識するポイントとは?

- 的の見方と弓手の動きの関係!的中率を上げる狙いのつけ方とは?

- 射の運行イメージを持って練習すれば的中率も上がる?!

- 離れ(狙い)の悪癖の直し方

- 肩や肩甲骨の動きについて!肩が上がる矯正法とは?

- 取り懸けに違和感があるならゆがけの中の指に注目しょう

- 弓手の手の内と弓!注意点と押さえておくべきポイントとは?

- 【何秒必要?】会は考えることではない!体の感覚でイメージしよう!

- 口割りが低い!直し方と練習法とは?