肩や肩甲骨の動きについて!肩が上がる矯正法とは?

弓道で引き分けや会で肩が上がる、あるいは肩が前に出るということはありませんか?

肩の動き、特に弓手の方ですが、弓構えから打起こし、引きわけ、会、離れに至るまで肩の位置は動かさないのが基本です。

例えば、引き分けのときに肩が上がってしまうようなら強く押しすぎて左肩に力が入りすぎ、その結果、弓手肩が上がってしまう。

逆に強く引きすぎると右肩に力が入りすぎて妻手肩が上がりやすくなってしまいます。

肩が前後に動いていしまうような場合は、弓を強く押したり、強い弓を引いたときなどに起こりやすく、肩の力の入れ具肩が左右で不均等になるからです。

このように引き分けのバランスが悪いと、五重十文字の一つである胸の中筋と両肩を結ぶ線が崩れてしまいます。

なので、肩・腰・足踏みの線が平行で重心と直角に交わる姿勢である三重十文字を崩さないように、胸の中筋から左右均等に力を入れる意識で引きわけましょう。

また、大三から引き分けてくるときに、弓道教本には「矢に両肩の線を近づける」と書いてあります。

矢は実際は、身体に向かって近づいてくるようになるので、矢に両肩の線を近づける意識があれば、弓の中に割って入る、つまり骨格で弓を開いていくことができる。という引き方ができますね。

妻手の肩についても、基本は動かさないです。

弓道教本にも「肩にひびかないところ」と書いてあります。

これは言いかえれば、これ以上あげると肩まで上がっしまうということ。

では打起こしはどこまで打ち起こせばいいのかといえば、後方から見て45度です。

なので、妻手の肩も基本的には動かさないという意識を持つことが重要と言えると思います。

よって、肩の位置は弓手も妻手の肩も基本的には動かさない、ということになります。

肩甲骨の動きに関しても基本的には動かさないが正しいと思います。

両肩を結んだ線がズレてしまうという選手の矯正の仕方として、どうしても肩が上がってしまうという人には、第三者に後ろから手を肩に置いもらった状態で引いていくように練習すると良いです。

カバンを背負うような形で第三者に手を肩に置くようにしてもらうことで、肩のズレというのがわかってきます。

そうすれば引いている最中に肩の線がズレないように矯正してくことができるはずです。

また、肩の線のズレや肩甲骨のズレは、巻藁矢(棒矢)などを使って矯正していきます。巻藁矢を肩や肩甲骨に当てていれば、動きもわかるからです。

いずれにしても、肩の動きや位置などの状態は狙いに大きく影響し、三重十文字が崩れてしまうと狙いもズレてまいます。

肩が上がる、前に出るなど動くなら矯正し、肩甲骨も肩も動かさない意識で引くことが大切だと考えます。

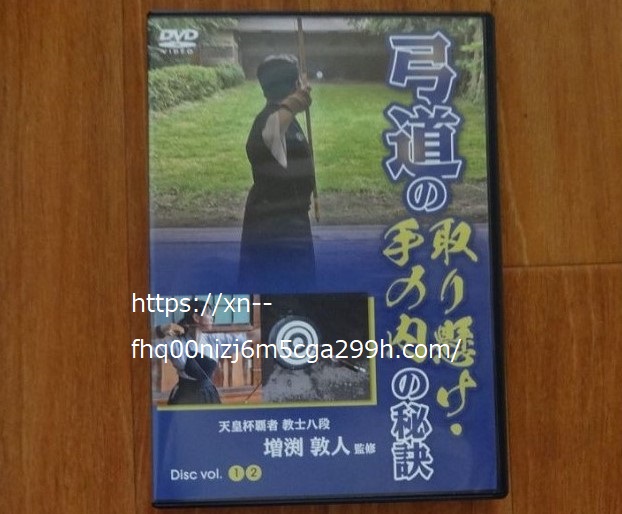

教本以上のコツが知りたいならこちら↓↓

待望の中級者向け!弓道DVDがリリース!

関連ページ

- 足踏みのコツ

- 胴造りのコツ

- 弓構えの留意点

- 取懸けの手順

- 手の内の作り方

- 物見の手順

- 打ち起こしの高さ(角度)と手順

- 引き分けと大三の留意点

- 会の構成の留意点

- 離れのコツ

- 残心の重要性

- 早気の直し方

- 弓道の練習で出来るマメ

- 大三以降の引き分けのコツ

- 狙いのつけ方(的付け)

- もたれを克服するには?

- 口割りが低くなってしまう

- 平付けを改善するには?

- 顔向けの不正

- 顔を打つ

- もたれの技術的要因

- 胴造りの重要性について

- 詰め合いと伸び合いとは?

- 羽引きと円相の構え

- 弓道の押手について

- 会の意識とは?

- 引き分けができない

- 利き目の調べ方

- 大三から引き分けの留意点

- 弓構えで人差し指に力が入りすぎる

- 取り懸けのやり方と矢の位置

- 取り懸けの親指と弦の位置

- ゆがけの使い方の押さえてきたいポイントとは?

- 良い射のイメージを持つことが上達の近道

- 手の内の射癖!大三で崩れるのは?

- 会で射癖を生じさせない意識するポイント

- 打ち起こしの射癖!意識する感覚とは?

- 物見の射癖!狙いの見え方も変わってくる

- 引き分けの射癖!会に入る前のチェツクポイントとは?

- 離れの馬手について!理想は自然に見えること

- 引き尺がとれない、足りない

- 離れでのひねりの力について

- 弓道の大会で緊張・あがりはなぜ起こる

- 中押しのポイントとは?上手くできないなら、、、

- 行射動作とその確認には時間が必要?!早気の解決を困難にしているものとは?

- 残心の形!意識するポイントとは?

- 的の見方と弓手の動きの関係!的中率を上げる狙いのつけ方とは?

- 射の運行イメージを持って練習すれば的中率も上がる?!

- 離れ(狙い)の悪癖の直し方

- 上級者を目指すなら守破離を旨としよう

- 取り懸けに違和感があるならゆがけの中の指に注目しょう

- 弓手の手の内と弓!注意点と押さえておくべきポイントとは?

- 【何秒必要?】会は考えることではない!体の感覚でイメージしよう!

- 口割りが低い!直し方と練習法とは?